こんにちは。山奥のお茶屋 葉桐です。

今日は簡単な、でも本格的に美味しい水出し煎茶の作り方です。

これを読めば今日からあなたも「お茶淹れ名人」です。

それでは、始めましょう。

毎日暑い日が続きますね。暑い夏には免疫力を高め、抗酸化、抗菌作用に加え、抗がん、抗動脈硬化などの作用が確認されているスーパーカテキン、「エピ・ガロ・カテキン」がたっぷりな水出し(氷水出し)煎茶が一番です。

今日はお茶屋 葉桐が提案する、どなたにもお手軽に本格的な「水出し煎茶」が淹れられる「はじめての水出し煎茶 セット」をご紹介します。 今回夏の特別企画として

ガラスポット120ml-1つ

茶葉8g計量用ボール -1つ

白磁湯呑浜高 -2つ

葉桐冷茶8g一煎パック -1袋

以上5点セットでなんと1,000円でのご案内です。つぎの写真をご覧ください。(ペットボトルの水は商品に含まれません)

淹れ方は簡単、次の①~③たったの3ステップです。

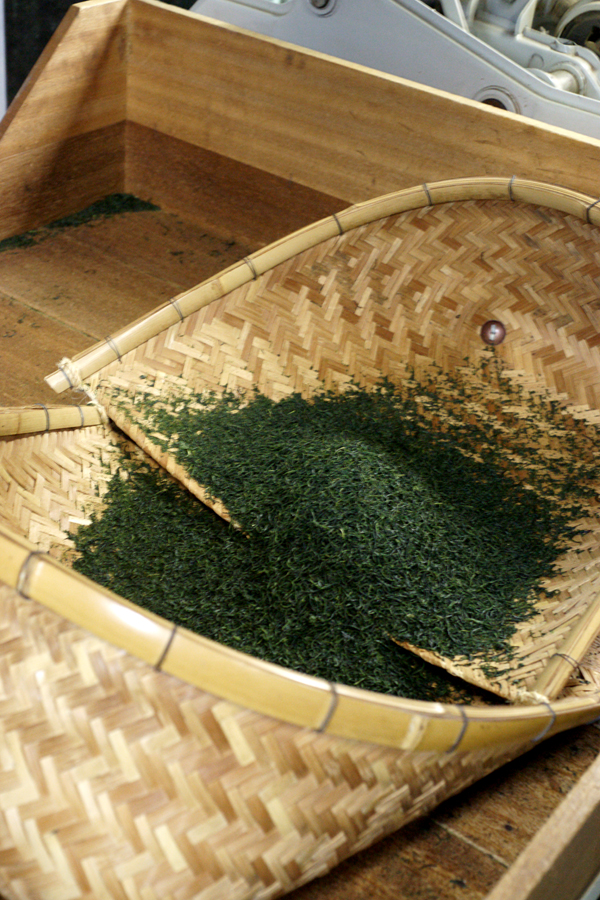

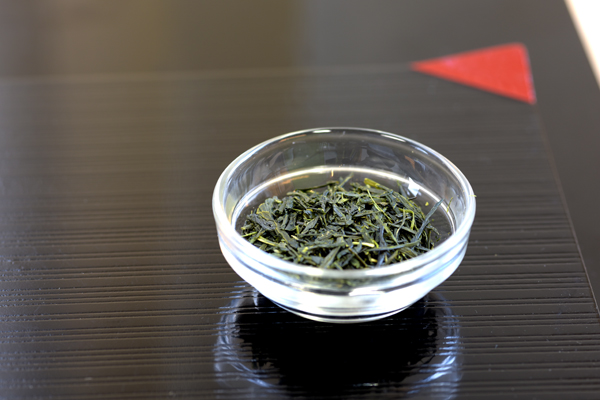

淹れ方①:今回同封の一煎パック8gが一回分なので、封を切りボールにあけてその量目を確認ください。ボールの淵の下側が8gの目安となります。

淹れ方②:次にこの茶葉をガラスポットに入れ水を60ml注ぎます。

60ml こんな感じです。この状態で3~5分(お好みで)ほど待ちます。その間楽しい会話をお楽しみください。

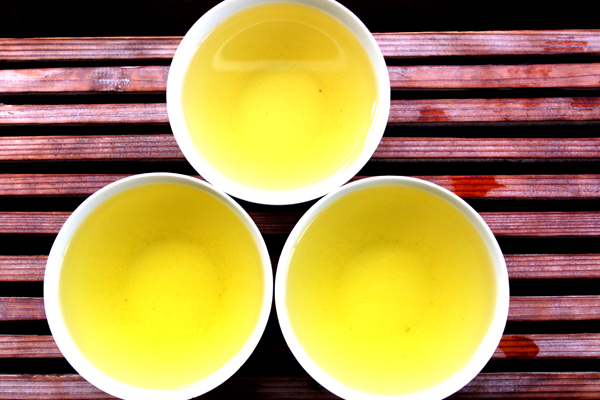

淹れ方③:3分ほどたちました。湯のみに注ぎ分けます。

こんな感じでも

こんな感じでも注ぎやすい態勢で注いでください。その際、市販のストレーナーをお使いいただいても良いかもしれません。

あっという間に本格的に美味しい「水出し煎茶 二人前」の出来上がり。今日からあなたもお茶淹れ名人です。

ご自身で楽しまれるも良し

大切な方とのティータイムに良し

もちろんお客様のおもてなしにも最適です。

お好みで氷を使っての「氷水出し煎茶」でもお楽しみいただけます。淹れ方②の写真を次の写真に置き換えてご覧ください。

簡単淹れ方3ステップのおさらいです。

①茶葉を8g取ります。ボールの淵の下側が8gの目安です。

②この茶葉8gをガラスポットに入れ、水60mlを注ぎ3~5分待ちます。

③湯呑に注ぎ分ければ出来上がりです。

以上、エピガロカテキンたっぷりの水出し茶について、 お茶屋 葉桐 お茶の葉 ブログ 葉桐清巳からご案内でした。

「はじめての水出し煎茶 セット」はこちら→ https://hagiricha.com/tea-things/mizudashiset/

また、お茶屋 葉桐では水出し茶を作るのに最適な普通煎茶(伸び煎茶)を取り揃えています。こちらホームページから詳しくご覧いただけます。→https://hagiricha.com/

それではまたお目にかかりましょう。