いつもとは違うテイストのおそばを楽しんでいただくのもいいかなと思います!

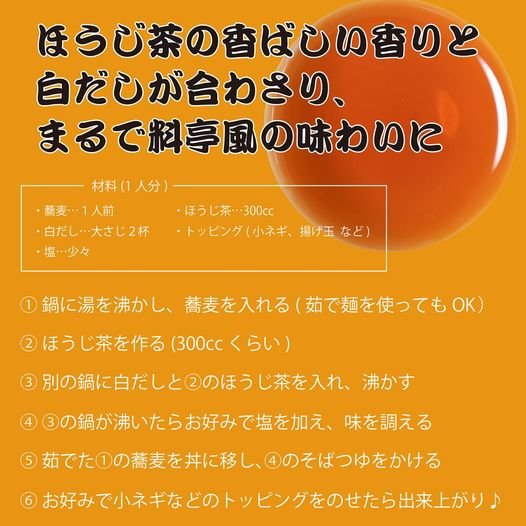

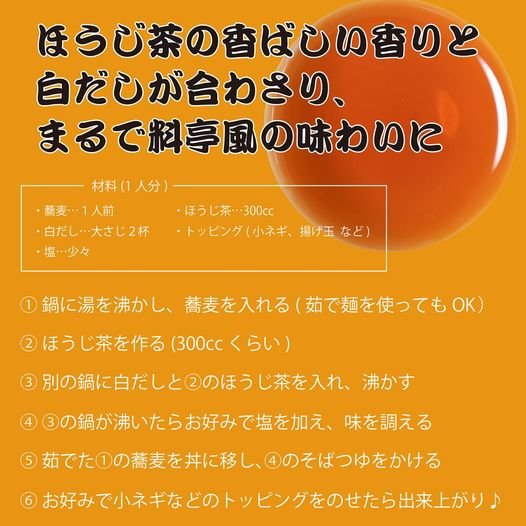

今回はほうじ茶を使った「ほうじ茶蕎麦」をご紹介します!

材料はほうじ茶、白だし、蕎麦、塩、お好みで小ネギなど。

簡単なので皆様もぜひ、葉桐のほうじ茶を使って試してみてください✨

葉桐公式HPトップはこちら

お茶にはお米と同じように品種があります!

王道なお茶の品種は「やぶきた」という種類ですが、訪問したこちらの茶畑の品種は「こんどうわせ」という種類のお茶です!

水の持ちが長くなるため、干害対策になります。

干害に遭い、夏場にダメージを受けると、来年の一番茶に影響してしまいます。

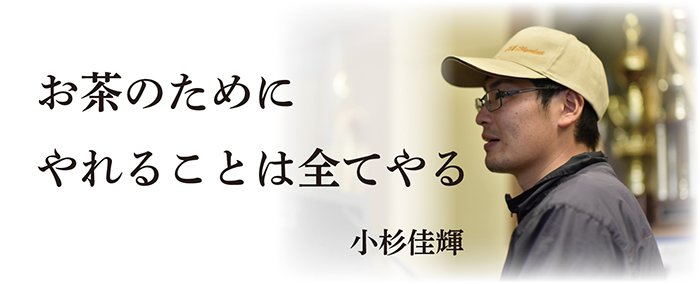

一番のこだわりは「肥料」

自然に合わせた育て方をする!

根張りを良くするため柔らかい土を維持する。自然は毎年変わるので微調整しつつ、有機肥料を多く使用している。有機だと寒さに強く糖度が高い茶葉が出来上がる。

こんどうわせ 100g

ふんわり、優しく香るエキゾチックな花の香りと、柔らかい味わいの煎茶です。湯を注ぐと、ふわっと軽やかな花の香りがします。

こんどうわせはこちらから→https://hagiricha.com/variety/kondouwase.html